煤仓电厂灰库料位体积监测

在火力电厂的核心物料流中,前端的原煤仓与末端的粉煤灰库/渣仓,如同呼吸的起点与终点,其库存管理的精准度直接关系到机组运行的安全、经济与环保效能。然而,这两大储仓的工况却截然相反,给传统测量方式带来了巨大挑战,使得“仓内容积”长期成为一个模糊的“黑箱”,严重依赖人工经验与高频维护,潜藏着运营中断与安全风险。

一、煤仓与灰库的监测困境

1. 原煤仓:挥发与粉尘的安全禁区

安全红线:煤粉具有可燃性与挥发性,仓内可能存在易燃气体,对设备的防爆等级要求极高,严禁任何可能产生火花的操作或设备。

粉尘覆盖:进煤过程中煤尘弥漫,极易覆盖传感器表面,导致光学、激光类仪表失效。

动态安息角:不同煤种的安息角不同,料面呈不规则圆锥体,单点测量无法代表真实库存,易造成“煤荒”误判或上料溢出。

2. 灰库/渣仓:板结与磨蚀的失效战场

极强板结性:粉煤灰遇湿气极易板结,形成坚硬的“挂壁”和“架桥”,使传统物位计测量值远低于实际库存,导致“空库”假象,引发排料系统空转或冒库风险。

强磨蚀损耗:灰渣颗粒坚硬,对重锤、导纳等接触式仪表造成剧烈磨损,设备寿命极短,维护成本高昂。

环保风险:灰库溢出口会造成严重的粉尘污染,是企业必须守住的环保底线。

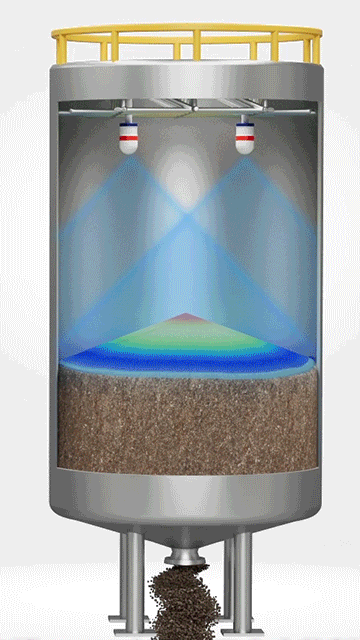

二、3D雷达物位计如何解决灰库监测问题

面对煤仓与灰库两种截然不同的恶劣工况,基于3D雷达物位计的非接触、全息扫描技术,提供了统一且强大的解决方案。

本质安全,无惧风险:毫米波雷达本身无需物理接触,且可设计为符合最高防爆标准的本质安全型,完全满足煤仓的严苛安全要求。它通过仓顶密封安装,无任何内部活动部件,从根本上杜绝安全风险。

穿透干扰,直视真容:强大的毫米波能够有效穿透煤仓内的粉尘和灰库中的水汽干扰,直接探测到最真实的物料表面,不受传感器表面轻微积尘或仓内雾气的影响。

三维成像,破解虚假料位:这是技术的核心价值。设备通过水平与俯仰转动,对仓/库内进行全方位扫描,采集数十万个空间点数据。通过专用的智能算法,系统能精确重构出料堆的三维模型,清晰区分出真实的料面与板结的挂壁。无论是不规则的煤堆,还是中空架桥的灰堆,都能在三维可视化界面中原形毕露。

坚固耐用,免维护运行:无机械磨损的设计,使其在面对灰渣的磨蚀时表现出极长的使用寿命,大幅降低维护频率与成本。

三、创造的核心价值有哪些

保障燃料供应,优化燃烧成本:对煤仓的精准体积监测,为采购与配煤掺烧提供了精确数据,既能防止断煤停机,又能避免资金过度积压,是实现精细化燃料管理的关键。

打通末端环节,守牢环保底线:对灰库的实时存量监测与预警,确保了灰渣及时、有序的外运,有效杜绝因冒库导致的环保事故,同时为固废销售提供准确的计量依据。

构建全域感知,赋能智能电厂:将煤仓与灰库的数据统一接入电厂系统,在一个平台上实现全厂物料流的透明化监控。这为协同优化提供了可能——例如,根据锅炉燃烧效率与灰库库存,反向优化燃煤策略。

最大化安全与经济效益:彻底消除人工上仓、清库的高危作业,同时通过预防堵仓、空仓等生产中断事件,大幅减少非计划停运带来的巨大经济损失。

对现代电厂而言,煤仓与灰库已不再是孤立、模糊的“黑箱”,而是贯穿物料流、信息流与价值流的关键节点。3D雷达物位计监测技术的应用,成功地将这两大难点区域转化为透明、可视、可控的数字化资产。它不仅解决了长期困扰电厂的测量难题,更通过数据驱动,为电厂的安全、环保、经济与智能化运行铺设了坚实的基石,是迈向“无人值守、少人巡检”智慧电厂不可或缺的一环。

产品直达: